我室太阳能研究部太阳能制储氢材料与催化研究组(DNL1621组)章福祥研究员团队联合计算和数据驱动催化研究组(511组)肖建平研究员团队,在双原子电催化剂(DACs)的理性设计与构筑方面取得新进展。研究团队基于具有优异导电性和水稳定性的金属有机框架材料(conductive MOF,cMOF),通过对铜-镍(Cu-Ni)双原子活性中心的精准调控,实现了在工业级电流密度下接近100%选择性地高效合成氨,并揭示了硝酸根电还原合成氨过程中的协同“接力催化”机制。

双原子催化剂凭借双金属活性位点间的协同作用,可有效突破单原子催化剂(SACs)在多电子反应中的性能瓶颈。然而,DACs在结构均一化、位点精确控制及电子结构调节方面仍存在挑战。针对这一难题,研究团队以结构明确、水稳定且导电性能优异的MOF为模型平台,提出并验证了在导电MOF中实现双原子位点精确构筑与调控的理性设计策略,为发展高效、可扩展的电催化体系提供了新思路。

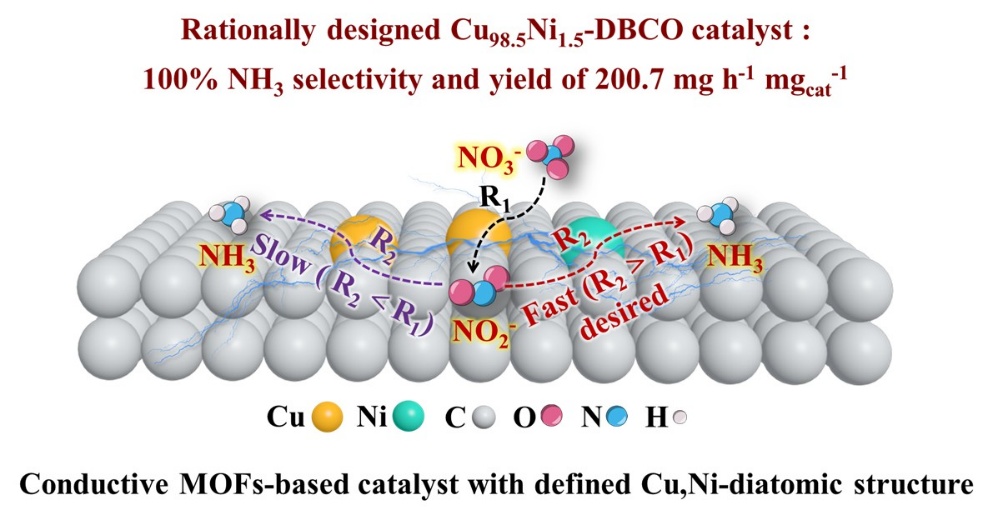

在本工作中,研究团队合成了一系列CuxNiy-DBCO导电MOF,通过系统调节Cu/Ni比例,实现了对硝酸根电还原制氨(NO3RR)活性和选择性的精准优化。研究发现,NO3-→NO2⁻(R1)和NO3-→NH3(R2)两个关键反应步骤的相对速率决定了整体合成氨性能。其中,位点明确、结构均一的Cu98.5Ni1.5-DBCO催化剂实现了100%氨选择性、98.5%法拉第效率及200.7 mg h-1 mgcat-1的高产氨速率。原位光谱表征与密度泛函理论(DFT)计算揭示,Cu位点优先还原硝酸根生成亚硝酸根中间体(NO2-),而Ni位点可进一步高效将残余的NO2-转化为NH3,两者形成协同“接力催化”路径,实现高效且选择性突出的NO3-→NH3转化过程。基于该高性能催化剂,研究团队进一步构筑了可充电Zn–NO3-电池,实现了35.6 mW cm-2的领先功率密度与优异的同步产氨性能,展示了导电MOF在可再生能源转化与储能领域的应用潜力。

太阳能光催化技术是实现太阳能至化学能转化的重要方式之一,而助催化剂的开发是实现高效光化学转化的重要一环。近年来,DNL1621组致力于设计合成具有单原子分散的电催化新材料,围绕水氧化(Adv. Mater.,2024;J. Am. Chem. Soc.,2023;J. Energy. Chem.,2023)、水还原(Adv. Mater.,2024)、氧还原(Nat. Commun.,2023)、甲烷转化(J. Am. Chem. Soc.,2025;Angew. Chem. Int. Ed.,2025)、合成氨(J. Am. Chem. Soc.,2025)和二氧化碳还原(Angew. Chem. Int. Ed.,2023)等典型反应开发了系列高性能新材料,其有望作为助催化剂构筑高效的太阳能光化学转化体系。

相关工作以“Rational Design of Conductive MOF-Based Diatomic Electrocatalysts for Selective Ammonia Synthesis”为题,于近日发表在《美国化学会志》 (Journal of the American Chemical Society)上。该工作共同第一作者为DNL1621组博士后李庆林、贾春梅及511组博士研究生王乾晓。相关研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京光源、我所创新基金等项目的支持。(文/图 李庆林)

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c11655