我室纳米与界面催化研究中心表面科学与界面催化研究组(521组)傅强研究员团队在固体表面水吸附层介导金属活性物种溢流研究取得新进展,发现在室温和潮湿条件下,载体表面会形成超薄吸附水层,诱导担载金属物种在不同载体之间发生跨颗粒迁移,从而在温和条件下实现金属“溢流”现象,并提升了催化剂的催化性能。

水在多相催化中发挥着至关重要的作用,不仅可以作为反应物、生成物或反应介质参与催化过程,还会深刻影响催化剂表/界面的结构与性质。近年来,傅强团队聚焦界面水的催化作用,系统揭示了水分子及其解离产物(如OH)在催化表界面结构动态演化中的关键作用。研究发现,水(H2O)在固体表面解离生成的OH可以显著促进金属在氧化物载体上的表面迁移;而H2O在固体表面形成超薄水分子层,则促进金属或氧化物纳米结构的动态转变(Chem. Sci.,2025;Angew. Chem.,2025;Nano Res.,2024;Nat. Commun.,2024)。

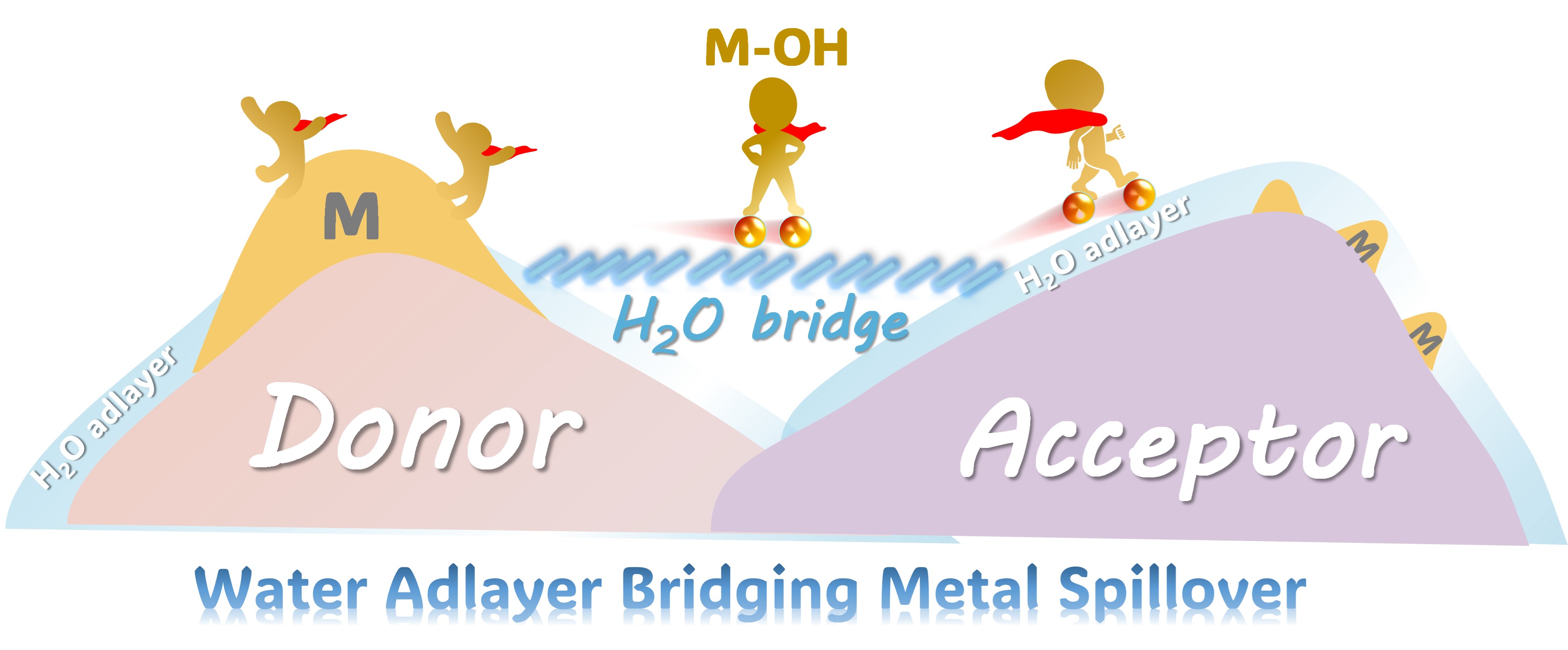

在本工作中,团队进一步发现,在近室温和潮湿气氛下,亲水载体表面形成的超薄水分子吸附层不仅驱动了担载金属形成金属羟基中间物种,并促进其表面扩散,还可作为连接不同载体的“分子桥梁”实现金属物种的跨颗粒迁移。该过程在机理上与氢溢流相似,研究团队将其定义为“金属溢流(metal spillover)”。该研究将“溢流”概念从非金属扩展至金属物种,也为探索“室温动态催化”提供了新途径。

相关研究成果以“Water adlayers bridging metal spillover to boost catalytic activity”为题,于近日发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。该成果的共同第一作者是521组博士毕业生范雅梅和博士后李荣坦。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院碳中和光子科学中心等项目的资助。(文/图 范雅梅、李荣坦)

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64420-z